栃木県宇都宮市の空間プロデューサーの日々報告

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

これの続きです。

studio choraの活動からだいぶ空いて3年後の2004年、宇都宮市まちづくり推進機構の「向明公園活用班」に参加しました。東京での留学準備、そして渡英してしまったため、数カ月の参加でしたがその期間の話です。

ここでは公園は公園でできることをやっていこう。隣接する商店街と共同でないと動いていかないようなことではなく、まずこの公園を特徴付けることだ大切で、それを切掛けに隣接商店街が動き出していければなお良し。というような方向性で会議が進んでました。

詳細は昔のことで忘れてしまったのですが、やはり文化創造がキーポイントとなっていて、

公園の3面を25m超の高さで囲む白壁に「壁画」を描いてはどうか、という提案でした。

単純計算で1400m2弱のキャンパスが既にある訳です。

アーチスト制作にて、または主導にて大人数参加でのやり方、一気に完成させるのではなく徐々に絵が見えてくる経過を楽しめるやり方、植物のようなものを地面から描き始め、都市統計的な事由からそれが月毎に生長していくやり方等々を提案しました。

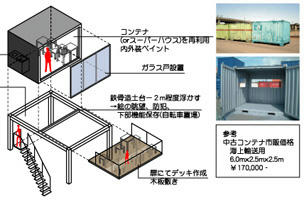

同時に中古コンテナを用いた作業休憩所というか拠点兼眺め場も提案。やはりここでも求心的な人(ここではアーチスト)が居て、行けば会えるという舞台づくりを目指したものでした。

それが派生して、近隣も利用して上写真のような展示会が行えるような舞台に育っていくことを夢見ていました。

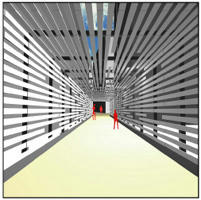

同時にこの奥まって、そして突き当りで拡がる公園空間を増長するような、気分を盛上げるようなアプローチゲート計画も。これは骨組みを大工さん(プロ)にやってもらい、廃材の板の張付けと塗装を素人で行えるものです。トンネル状の空間と断片的に見える空、末端の大空間を期待させ、公園をより落着いて居られる別世界に変える装置です。

これはベンチ提案。やはり座れる場所が必要だろうということで出した提案の1つです。

よくある公園のようにしっかりしたベンチを固定するのではなく、学校のイスを多数置いておき、利用者が好き好きに配置を変えて座ってはどうかというもの。公共の場所に「自分の居場所」をつくり出す、最も簡易的な手法です。写真はNYのとある広場で行われた社会実験の例です。利用者は広場の縁に限らず、自分達で適度な距離感や角度を調整して効率的に使っている様子が報告されています。イスも盗難されることがなかったとのこと。

とかなんとか様々な提案を会議にて検討してきましたが、特に何も進展のないまま渡英の時期を向かえてしまいました。

しかし帰国した2005年秋、当時の班長より連絡があり、再々度活用のチャレンジが始まりました。

studio choraの活動からだいぶ空いて3年後の2004年、宇都宮市まちづくり推進機構の「向明公園活用班」に参加しました。東京での留学準備、そして渡英してしまったため、数カ月の参加でしたがその期間の話です。

ここでは公園は公園でできることをやっていこう。隣接する商店街と共同でないと動いていかないようなことではなく、まずこの公園を特徴付けることだ大切で、それを切掛けに隣接商店街が動き出していければなお良し。というような方向性で会議が進んでました。

詳細は昔のことで忘れてしまったのですが、やはり文化創造がキーポイントとなっていて、

公園の3面を25m超の高さで囲む白壁に「壁画」を描いてはどうか、という提案でした。

単純計算で1400m2弱のキャンパスが既にある訳です。

アーチスト制作にて、または主導にて大人数参加でのやり方、一気に完成させるのではなく徐々に絵が見えてくる経過を楽しめるやり方、植物のようなものを地面から描き始め、都市統計的な事由からそれが月毎に生長していくやり方等々を提案しました。

同時に中古コンテナを用いた作業休憩所というか拠点兼眺め場も提案。やはりここでも求心的な人(ここではアーチスト)が居て、行けば会えるという舞台づくりを目指したものでした。

それが派生して、近隣も利用して上写真のような展示会が行えるような舞台に育っていくことを夢見ていました。

同時にこの奥まって、そして突き当りで拡がる公園空間を増長するような、気分を盛上げるようなアプローチゲート計画も。これは骨組みを大工さん(プロ)にやってもらい、廃材の板の張付けと塗装を素人で行えるものです。トンネル状の空間と断片的に見える空、末端の大空間を期待させ、公園をより落着いて居られる別世界に変える装置です。

これはベンチ提案。やはり座れる場所が必要だろうということで出した提案の1つです。

よくある公園のようにしっかりしたベンチを固定するのではなく、学校のイスを多数置いておき、利用者が好き好きに配置を変えて座ってはどうかというもの。公共の場所に「自分の居場所」をつくり出す、最も簡易的な手法です。写真はNYのとある広場で行われた社会実験の例です。利用者は広場の縁に限らず、自分達で適度な距離感や角度を調整して効率的に使っている様子が報告されています。イスも盗難されることがなかったとのこと。

とかなんとか様々な提案を会議にて検討してきましたが、特に何も進展のないまま渡英の時期を向かえてしまいました。

しかし帰国した2005年秋、当時の班長より連絡があり、再々度活用のチャレンジが始まりました。

PR

この記事にコメントする

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最新情報

当社も入居するシェアオフィスが2010年4月スタートしました。入居希望の方、連絡下さい。

ユニオン通りにてフリーペーパー制作室を開設。編集&製作協力者、募集中です。

最新TB

プロフィール

HN:

taisei

HP:

性別:

非公開

自己紹介:

宇都宮のこと、栃木のこと、街のこと、ロンドンのこと、建築のこと、不動産のこと、空間のこと、身体のこと、機能のこと、美術のこと、音楽のこと、映画のこと、妄想のこと、無駄なこと、予期しない出会い/組合せのこと、なんでもないモノゴトに惹かれます。

ブログ内検索